![]() 特別展

特別展

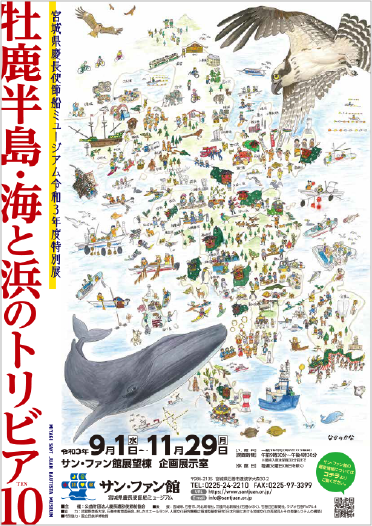

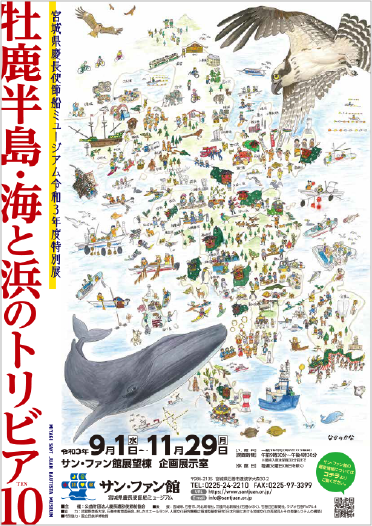

「牡鹿半島・海と浜のトリビア10」

見どころ紹介!

支倉常長らが航海に旅立った江戸時代から三陸は豊かな漁場でした。牡鹿半島の金華山沖は鯨の生息地でしたが、当時、人々はこの巨大な動物を捕獲する術を持っていませんでした。しかし、何かのきっかけで浅瀬に乗り上げた鯨を「寄り鯨」として利用する文化が生まれ、明治末期以降は水産技術の発展とともに、牡鹿半島は日本の近代捕鯨の最前線となっていきました。

このような牡鹿半島の歴史をはじめ、今回の特別展では、浜のくらしとなりわい、生きものの不思議、言葉のおもしろさなど、多彩なテーマの10のトリビア(雑学・豆知識)としてご紹介しています。親子で楽しめますので、地域文化を再発見してみてください。

現地開催

- 【日時】令和3年9月1日(水)~12月20日(月)まで

- 【場 所】サン・ファン館 企画展示室

支倉常長らが航海に旅立った江戸時代から三陸は豊かな漁場でした。牡鹿半島の金華山沖は鯨の生息地でしたが、当時、人々はこの巨大な動物を捕獲する術を持っていませんでした。しかし、何かのきっかけで浅瀬に乗り上げた鯨を「寄り鯨」として利用する文化が生まれ、明治末期以降は水産技術の発展とともに、牡鹿半島は日本の近代捕鯨の最前線となっていきました。

支倉常長らが航海に旅立った江戸時代から三陸は豊かな漁場でした。牡鹿半島の金華山沖は鯨の生息地でしたが、当時、人々はこの巨大な動物を捕獲する術を持っていませんでした。しかし、何かのきっかけで浅瀬に乗り上げた鯨を「寄り鯨」として利用する文化が生まれ、明治末期以降は水産技術の発展とともに、牡鹿半島は日本の近代捕鯨の最前線となっていきました。

このような牡鹿半島の歴史をはじめ、今回の特別展では、浜のくらしとなりわい、生きものの不思議、言葉のおもしろさなど、多彩なテーマの10のトリビア(雑学・豆知識)としてご紹介しています。親子で楽しめますので、地域文化を再発見してみてください。

現地開催

- 【日時】令和3年9月1日(水)~12月20日(月)まで

- 【場 所】サン・ファン館 企画展示室

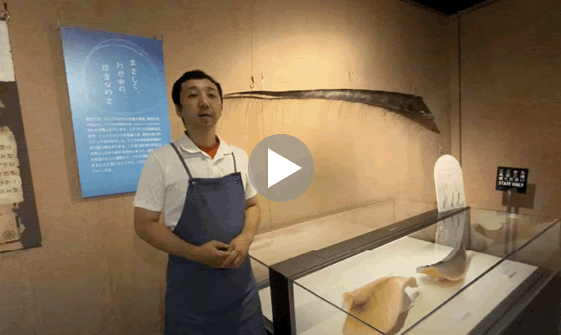

加藤 幸治先生による解説

加藤 幸治先生による解説

展示の内容を一部ご紹介!

山家利治「鮎川港風景」(石巻市牡鹿総合支所所蔵)

商業捕鯨全盛期の鮎川港の冬の風景を描いた油絵作品。印象的な三角屋根は、飛行場の格納庫を移築したクジラの解体所であった。

ジェンツーペンギンと

オウサマペンギンの剥製(割烹民宿めぐろ所蔵)

南氷洋捕鯨の “土産物”のペンギン。牡鹿半島には世界を航海した人々が持ち帰った珍しいものを、大切に残している家が少なくない。

紙腔琴(石巻市教育委員会所蔵)

漆塗りの明治時代の手回しオルゴール。当時は現在では考えられないほど大変な高級品であった。捕鯨会社が残したものと考えられる。

「おしかイラストマップ」解説動画~特別展「牡鹿半島・海と浜のトリビア10(TEN)」より~

「おしかイラストマップ」解説動画~特別展「牡鹿半島・海と浜のトリビア10(TEN)」より~

特別展「牡鹿半島・海と浜のトリビア10(TEN)」のメインビジュアルとして使用されているイラストについて楽しく解説します。 描いたのは牡鹿半島でなかのカヤックを営む、なかのかなさん。牡鹿半島の暮らしや生きもの、文化、名所や自然に親しむアクティビティがふんだんに詰め込まれたイラストは愛情たっぷり。それぞれの浜の魅力を教えてくれます!

解説:加藤 幸治 氏(武蔵野美術大学教授)

イラスト:なかのかな さん(なかのカヤック)

なかのカヤック:https://nkn-kayak.com/

特別展図録デザイン コンセプト解説

特別展図録デザイン コンセプト解説

「牡鹿半島・海と浜のトリビア10」4コマ漫画/作者:ツルタ シュリ

![]() シンポジウム

シンポジウム

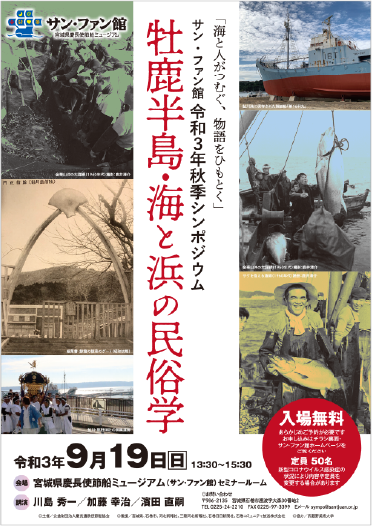

「牡鹿半島・海と浜の民俗学」

オンライン動画

江戸時代初期から旧仙台藩は自然に恵まれ、独自の文化を育んでいたことが記録に残っています。中でも牡鹿半島は慶長使節の出帆の地であり、海に根ざした独特の文化が息づいています。今回のシンポジウムでは、民俗学及び歴史の視点から牡鹿半島の魅力を再び捉えなおすとともに、これらの要素を今後生まれ変わるサン・ファン館へどう活かせるのかについて話し合います。

- 【収録日】令和3年9月29日(水)

- 【場 所】サン・ファン館 セミナールーム

江戸時代初期から旧仙台藩は自然に恵まれ、独自の文化を育んでいたことが記録に残っています。中でも牡鹿半島は慶長使節の出帆の地であり、海に根ざした独特の文化が息づいています。今回のシンポジウムでは、民俗学及び歴史の視点から牡鹿半島の魅力を再び捉えなおすとともに、これらの要素を今後生まれ変わるサン・ファン館へどう活かせるのかについて話し合います。

- 【収録日】令和3年9月29日(水)

- 【場 所】サン・ファン館 セミナールーム

プロフィール

川島 秀一氏

日本民俗学会 会長

1952年、宮城県気仙沼市生まれ。神奈川大学特任教授、東北大学災害科学国際研究所教授などを経て、現在、同研究所シニア研究員。博士(文学)。専門は民俗学。日本民俗学会会長。日本カツオ学会会長。著書に『漁撈伝承』、『カツオ漁』、『追込漁』、『津波のまちに生きて』、『春を待つ海』など多数。

加藤 幸治氏

武蔵野美術大学 教授

1973年、静岡県浜松市生まれ。和歌山県立紀伊風土記の丘学芸員、東北学院大学文学部歴史学科教授を経て、現在、武蔵野美術大学教養文化・学芸員課程教授。博士(文学)。専門は民俗学、博物館学。著書に『津波とクジラとペンギンと』、『渋沢敬三とアチックミューゼアム』、『復興キュレーション』などがある。

濱田 直嗣

宮城県慶長使節船ミュージアム 館長

1940年生まれ。仙台市博物館学芸室長、副館長を経て1994年館長。2001年3月定年退職後、同館嘱託(仙台市史編さん専門委員)。2010年4月より宮城県慶長使節船ミュージアム館長。主な著書に『伊達の文化誌』、『仙台市史特別編 慶長遣欧使節』(共著 仙台市史編さん委員会)、『政宗の夢 常長の現』などがある。

![]() 第28回「サン・ファン祭り」特別企画

第28回「サン・ファン祭り」特別企画

「オンラインでサン・ファン祭り~つなぐ~」

今年のサン・ファン祭りのテーマは「つなぐ」。

サン・ファン・バウティスタ号の偉業や地域の皆様との繋がりを未来へと「つなぐ」ことを目的として、

オンラインをメインに開催いたします。

ご挨拶

昨年の春頃から始まった新型コロナウィルスの猛威は今年も続き、多くのイベントや祭りが規模の縮小や中止を余儀なくされている中、また皆様におかれましても日々、不安、緊張とご不便な生活を送られていることとお察しします。

残念ながら昨年のサン・ファン祭りもやむを得ず中止となりましたので、今年はなんとか開催に漕ぎつけたい、サン・ファン・バウティスタ号の偉業と歴史、サン・ファン祭りの地域との繋がりや祭りの歴史を絶やすことなく「つなぐ」ことを目的に企画をしてまいりました。密になる状況を避け、さまざまな感染対策、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置でも開催できる方法を模索し、これからのサン・ファン祭りへの提案も盛り込んで、今年はオンラインでの開催とさせていただきました。

数々の映像が皆様とサン・ファン祭りを今後もつなげますこと、来年はぜひ現地で開催ができるように、そして新型コロナウイルスによる混乱が一刻もはやく収束しますことをご祈念し、実行委員長挨拶とかえさせていただきます。

第28回サン・ファン祭り 実行委員長 沼倉勝哉(石巻青年会議所 第57代理事長)

第28回サン・ファン祭り 特別企画

『オンラインでサン・ファン祭り~つなぐ~』

朗読『旅路、家路。』(みやぎ文化芸術応援事業「トモシビ・プロジェクト」令和2年度 参加作品)

朗読『旅路、家路。』(みやぎ文化芸術応援事業「トモシビ・プロジェクト」令和2年度 参加作品)

石巻を拠点に活躍する「R」による作品です。貴重な復元船の姿と共に、慶長使節の旅路や東日本大震災への、様々な想いを静謐に紡いでいく朗読劇です。

サン・ファン号の「帆」を広げてみよう!

サン・ファン号の「帆」を広げてみよう!

復元船サン・ファン・バウティスタ号は過去に船に帆を張る「展帆」を実施していました。現在は船体やマストの老朽化のため、残念ながら実現は不可能ですが、実際に使われていた「帆(セイル)」はパークにまだ眠っています。平成18年を最後に仕舞い込まれていたセイルをサン・ファンパークで広げて、その大きさを体感した記録です。

「海からサン・ファン!」

「海からサン・ファン!」

「海上体験クルーズ」は石巻ヨットクラブの協力のもと毎年開催されている、サン・ファン祭りの大人気イベントです。ヨットやプレジャーボートによるひと時の海の旅は、多くの人々を魅了しています。今回はプレジャーボートに乗って、普段は見られない海からのサン・ファン・バウティスタ号の姿を動画でお届けします!

石巻好文館高校 チアリーディング部

石巻好文館高校 チアリーディング部

「ピーナッツ」

サン・ファン祭りでは毎年出演いただき、観客を魅了しているチアリーディング部の皆さんです。今回のオンライン開催に合わせて、パフォーマンスを撮り下ろしていただきました。

コロナ禍にも負けない、快活で可憐な演技をどうぞご覧ください。

現地企画JCI石巻レジンワークショップ

「輝き続けるサン・ファン・バウティスタ号のカケラ」

復元船サン・ファン・バウティスタ号の修復材とレジンを使って、世界に一つだけの輝く思い出を作る体験企画です。

※2名~4名様のご家族またはグループ対象です。

※終了しました。

| 【開催日】 | 令和3年10月31日(日) 13:00より各1時間4部制 |

|---|---|

| 【場所】 | サン・ファンパーク内インフォメーション |

| 【受付方法】 |

電話またはメールもしくはGoogleフォームより受付 TEL:0225-95-1013 メール:info@i-jc.net(石巻青年会議所 事務局) |

| 【応募フォーム】 | https://forms.gle/SkE4XjeUomsx6rRy5 |

![]() 出帆記念文化祭

出帆記念文化祭

現地開催企画のお知らせ

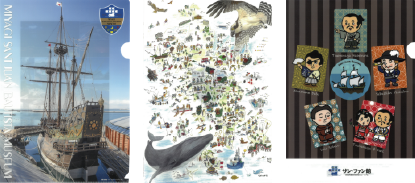

オリジナルクリアファイルプレゼント!

(1名につき1枚)

- 【期間】

- 令和3年10月28日(木・出帆記念日)~11月3日(水祝・文化の日)※数種からお選びいただけます。

オリジナルクリアファイルプレゼント!

(1名につき1枚)

- 【期間】

- 令和3年10月28日(木・出帆記念日)~11月3日(水祝・文化の日)※数種からお選びいただけます。

サン・ファン・バウティスタパーク 冬のイルミネーション

復元船のイルミネーションは昨年で終了となりましたが、隣接する石巻市サン・ファン・バウティスタパークでは、今年もイルミネーションを実施します。光の階段やステージなど、色とりどりの光が並ぶ公園が、冬の憩いの場となります。

- 【開催期間】

- 令和3年11月1日(月)~令和4年1月31日(月)まで

- 【点灯時間】

- 午後4時30分頃~午後8時30分頃まで点灯

- 【開催場所】

- 石巻市サン・ファン・バウティスタパーク※復元船のイルミネーションは実施しません。

![]()